Preview text:

Патогенные микроорганизмы и их свойства

На пищевых продуктах могут находиться самые разнообразные

микроорганизмы. Одни из них вызывают порчу продуктов, другие могут

быть причиной тяжелых заболевание у человека.

По способности вызывать заболевания микроорганизмы делятся на три группы:

- сапротрофы, которые не способны вызывать заболевание;

- патогенные, которые всегда вызывают заболевание;

- условно-патогенные, которые вызывают заболевание только при

определенных условиях.

Микроорганизмы, вызывающие тяжёлые инфекционные заболевания и

пищевые отравления называются патогенными (греч. pathos – страдание,

болезнь). Среди патогенных (болезнетворных) микробов встречаются как

патогенные сапротрофы, так и паразиты.

Патогенные сапротрофы используют для питания органические соединения

отмерших клеток или выделения живых клеток и при этом синтезируют

токсины. Токсины, попадая тем или иным способом в организм человека,

вызывают заболевания. Примером подобных заболеваний являются ботулизм, столбняк и др.

Паразиты (греч. рarasitos – нахлебник), в отличие от сапротрофов, живут на

поверхности или внутри другого организма и питаются живыми тканями

этого организма.

На учении о болезнетворных микроорганизмах, инфекции и иммунитете

основана профилактика пищевых заболеваний и комплексная оценка качества

пищевых продуктов.

3.1. Свойства патогенных микроорганизмов

Болезнетворные микроорганизмы, представляющие опасность для здоровья

человека, обладают рядом свойств, отличающих их от других представителей

микромира. К таким свойствам относятся патогенность, вирулентность,

специфичность и токсигенность.

Патогенность – определяющее свойство, давшее название этой группе

микроорганизмов. Патогенность - это потенциальная, генетически

обусловленная способность микробов определённого вида проникать в

макроорганизм, приживаться и размножаться в нем, вызывая определённое

заболевание. Патогенность является постоянным видовым признаком

болезнетворных микроорганизмов.

Вирулентность – это мера патогенности, количественное проявление

болезнетворных свойств. Вирулентность измеряется дозой микроорганизмов,

вызывающих определенный биологический эффект. Например, это может

быть абсолютно летальная доза (DLM) - минимальное количество

возбудителя, которое вызывает гибель 100% взятых в опыт лабораторных

животных. Но чаще вирулентность измеряют показателем LD50 – это

минимальное количество возбудителя, вызывающее гибель 50% опытных

лабораторных животных. При этом всегда указывается вид лабораторного

животного, поскольку чувствительность разных видов животных к тем или

иным микроорганизмам различна.

Вирулентность – в отличие от патогенности, свойство не видовое, не

постоянное. Это лабильное, изменяемое свойство.

Под влиянием условий внешней среды (воздействие света, химических

веществ, высушивание и т.п.) она может быть повышена, понижена и даже

полностью утеряна. Искусственное понижение вирулентности патогенных

микробов широко используют при изготовлении вакцин, применяемых для

профилактики ряда инфекционных заболеваний.

При максимальном снижении вирулентности патогенные микроорганизмы

могут стать авирулентными, но вирулентные микроорганизмы всегда патогенны.

Вирулентность микроорганизмов присуща только живым, активно

функционирующим клеткам.

Специфичность – это способность микроорганизма определенного вида

вызывать только определенное заболевание с характерными для него

симптомами. Например, холерный вибрион вызывает холеру, туберкулезные

микобактерии – туберкулез и т.д. Многие патогенные микроорганизмы

паразитируют только в определенных органах и тканях. Так, возбудители

желудочно-кишечных заболеваний размножаются только при попадании в

кишечник. Однако есть микроорганизмы, которые могут поражать любой

орган или ткань, например, стафилококки, вызывающие гнойно-

воспалительные процессы, возбудители туберкулеза и др.

Токсигенность – способность микроорганизмов вырабатывать ядовитые

вещества – токсины. Такие микроорганизмы называют токсигенными.

Токсины обуславливают болезненные явления в организме человека и

животных. Поступая в кровь и лимфу, они поражают внутренние органы и

вызывают отравление организма различной степени тяжести. Силу токсинов,

как и вирулентность самих возбудителей, измеряют в показателях DLM или

LD50. По своим свойствам токсины условно делят на экзотоксины и эндотоксины.

Экзотоксины выделяются во внешнюю среду только живыми клетками

микроорганизмов при развитии их в макроорганизме или в пищевых

продуктах. Экзотоксины продуцируют, как правило, грамположительные бактерии. Примерами таких экзотоксинов являются токсины,

вырабатываемые золотистым стафилококком, возбудителями ботулизма,

столбняка. Среди грамотрицательных микроорганизмов экзотоксины

вырабатывают холерный вибрион, некоторые виды псевдомонад и шигелл.

Экзотоксины имеют белковую природу и, как правило, неустойчивы к

высоким температурам - разрушаются при 60-80°С в течение 10-60 минут.

Исключение составляют ботулинический, стафилококковый и некоторые

другие экзотоксины, выдерживающие кипячение в течение нескольких минут.

Экзотоксины очень ядовиты. Например, человек погибает от 0,00025г

столбнячного токсина, что в 20 раз меньше смертельной дозы яда кобры и в

150 раз меньше смертельной дозы стрихнина. Экзотоксины специфичны, т.е.

определенный токсин поражает определенный орган или ткань организма.

Так, столбнячный токсин - типичный нервный яд, поражает двигательные

нервные клетки, дифтерийный токсин повреждает надпочечники и мышцу

сердца. Макроорганизм иногда в качестве ответной реакции способен

вырабатывать антитоксины, снижающие ядовитое действие экзотоксинов.

Эндотоксины прочно связаны с микробной клеткой и при жизни

микроорганизма они не выделяются во внешнюю среду, а освобождаются

только после их гибели. Вырабатывают эндотоксины грамотрицательные

бактерии, например, салмонеллы - возбудители брюшного тифа и парафитов, а также

условно-патогенные микроорганизмы, в том числе некоторые

разновидности кишечной палочки и протея.

Эндотоксины представляют собой липополисахаридный комплекс, входящий

в состав клеточной стенки бактерий. Эндотоксины, в отличие от

экзотоксинов, более устойчивы к высокой температуре. Некоторые из них

выдерживают кипячение и автоклавирование при 120° С в течение 30 минут.

Они не обладают такой строгой специфичностью действия на организм, как

экзотоксины и вызывают общие признаки отравления: головную боль,

слабость, отдышку, повышение температуры, т.е. по своей сути являются

сосудистыми ядами. Воздействие эндотоксинов на макроорганизм более

слабое, чем у экзотоксинов.

Все перечисленные свойства патогенных микроорганизмов тесно и

неразрывно связаны между собой и могут быть выражены в различной степени.

3.2. Источники и пути передачи патогенных микроорганизмов

Источниками патогенных микробов могут быть больные люди и животные, а

также бацилло-, бактерио- и вирусоносители. Даже после выздоровления, без

проявления явных признаков болезни, макроорганизм иногда остается

носителем патогенных микроорганизмов на более или менее длительный

срок и выделяет их в окружающую среду, тем самым способствуя их

распространению. Такое носительство возникает, например, после

дизентерии, брюшного тифа, холеры, паратифа, ангины, полиомиелита,

менингита и других заболеваний.

Пути распространения патогенных микроорганизмов от больного человека

различны и определяются как:

1. воздушно-капельный, характерен для передачи возбудителей

инфекций, локализованных на слизистых оболочках верхних

дыхательных путей (например, ветряной оспы, туберкулеза,

коклюша, менингита, гриппа );

2. фекально-оральный, характерен для инфекции, локализованной в

кишечнике и попадающей с фекалиями в почву, воду, воздух,

пищевые продукты (например, холеры);

3. алиментарный – через пищевые продукты (например, дизентерии);

4. трансмиссивный – через кровь человека, через животное или

насекомое (например, гепатита В, ВИЧ-инфекции, клещевого

энцефалита, сыпного тифа, геморрагической лихорадки);

5. контактно-бытовой - через прямой контакт - от источника к

хозяину, или косвенный - через руки и различные предметы

(например, сифилиса, гонореи, чесотки, герпеса).

Локализацию возбудителя заболевания в организме часто определяет такой

фактор, как входные ворота инфекции. Под этим термином подразумевают

ткани организма, через которые микроорганизм проникает в макроорганизм.

Для одних микробов входные ворота строго определены: для вируса кори,

гриппа – верхние дыхательные пути, для возбудителей острых кишечных

инфекций – через рот в желудочно-кишечный тракт. Для других входные

ворота могут быть различны. Так, возбудитель сибирской язвы может

проникать в организм через кожу, слизистые оболочки верхних дыхательных

путей или желудочно-кишечный тракт, вызывая соответственно, кожную,

легочную или кишечную форму заболевания.

В соответствии с путями передачи возбудителя заболевания различают

кишечные, воздушно-капельные или респираторные, трансмиссивные

инфекции и инфекции кожных покровов.

3.3. Развитие инфекционного процесса и иммунитет

В результате внедрения и размножения патогенных микробов в

макроорганизме может развиться инфекционный процесс.

Инфекционный процесс – это комплекс биологических реакций, которыми

макроорганизм отвечает на внедрение микробов, проявляющийся

совокупностью разнообразных симптомов. На определенном этапе возможен переход инфекционного процесса в инфекционное заболевание,

характеризующееся определенным проявлением взаимодействий между

микроорганизмами и макроорганизмом.

Попадание патогенных микробов в макроорганизм далеко не всегда приводит

к возникновению инфекционного заболевания. Развитие заболевания

определяется рядом условий, а именно:

- микроб-возбудитель должен обладать определенными свойствами

(патогенностью, специфичностью, вирулентностью и токсигенностью);

- макроорганизм должен быть восприимчив к возбудителю;

- в макроорганизм должна внедриться определенная инфицирующая доза

клеток возбудителя – минимальное количество микробных клеток, способных

вызвать заболевание;

- определенным воздействием окружающей среды, в том числе и социально-

бытовой (например, переохлаждение, недостаточное питание, возраст,

физическое и психическое перенапряжение и т.п.).

Заболевание макроорганизма проявляется не сразу после проникновения в

него возбудителя. Оно имеет определенные стадии своего течения с

выраженными в той или иной степени симптомами. Это инкубационный

период, период разгара заболевания и исход.

Инкубационный период длится от момента проникновения инфекции в

организм человека до появления первых, неспецифических симптомов

общей интоксикации, например, общего дискомфорта, головной боли,

утомляемости, отсутствие аппетита. Это скрытый период, когда

микроорганизм еще не приспособился к новым условиям размножения.

Больной человек в этот период не представляет опасности для окружающих,

поскольку возбудитель обычно не выделяется в окружающую среду.

В период разгара заболевания проявляются специфические симптомы

заболевания, сопровождающиеся активизацией защитных механизмов и

выделением возбудителя из организма, вследствие чего он представляет

опасность для окружающих.

Исход заболевания связан с затуханием клинических проявлений симптомов

и сопровождается выделением возбудителя в окружающую среду. Пути

выделения инфекционного агента зависят от локализации инфекции,

например, при респираторном заболевании – из носоглотки и ротовой

полости со слюной и слизью, при кишечных инфекциях – с фекалиями и

мочой, при гнойно-воспалительном заболевании – с гноем.

Инфекционный процесс может быть острым, длительностью в несколько

дней или недель (грипп, брюшной тиф ботулизм), или хроническим,

продолжающимся несколько месяцев или даже лет (туберкулез, бруцеллез, проказа).

Довольно часто бывают случаи когда, в крайне благоприятных для

заражения и развития инфекции условиях, заболевание не наступает. Такая

ситуация обусловлена наличием у человека иммунитета.

Первоначально понятие «иммунитет» (лат. immunitas – освобождение,

избавление) означало невосприимчивость организма к патогенным микробам.

В настоящее время иммунитет рассматривается как биологический защитный

механизм, направленный на распознавание генетически чужеродных молекул

и поддержание постоянства внутренней среды организма. Таким образом,

иммунитет – это защита не только от патогенных микробов и их токсинов, но

также от любых чужеродных белков, соединений, тканей и даже собственных мутировавших клеток. Иммунитет может быть врожденным и приобретенным.

Врожденный иммунитет представляет собой невосприимчивость организма

к возбудителям некоторых заболеваний. .Факторами защиты врожденного

иммунитета являются кожа и слизистые оболочки (полости рта, носа,

кишечника и др.), которые являются барьером на пути патогенных микробов

– они не только механически задерживают чужеродные клетки, препятствуя

их проникновению в ткани и органы, но и выделяют различные

антимикробные вещества. Например, слизистая оболочка желудка выделяет

соляную кислоту, в которой инактивируются многие микроорганизмы. В

секретах потовых и сальных желез находятся вещества, угнетающие многие

виды патогенных бактерий. Бактерицидность кожи зависит от ее чистоты и

находится в прямой зависимости от физиологического состояния организма.

Мощным естественным барьером являются лимфатические узлы, в которых

задерживаются и обезвреживаются многие микробы. В жидкостях организма

(слюна, слезы, молоко, сыворотка крови и др.) содержатся различные

бактерицидные вещества, например, лизоцим и др.

Важнейшей клеточной защитной реакцией организма является фагоцитоз.

Суть явления состоит в том, что определенные клетки организма – фагоциты

– способны захватывать и уничтожать микробные клетки. Фагоцитарными

свойствами обладают клетки крови, печени, селезенки и других органов.

Активность фагоцитоза зависит от вида патогенного микроба, так как они в

свою очередь, обладают антифагоцитарными свойствами, например,

образуют защитную капсулу.

Немалую роль в защите человека играет нормальная микробиота его тела,

проявляющая антагонистические и антибиотические свойства по отношению

к патогенным микробам.

Существует также врожденный видовой иммунитет, представляющий собой

невосприимчивость организмов некоторых видов (в том числе и человека) к

возбудителям болезней, поражающих другие виды. Например, человек

невосприимчив к возбудителям чумы собак, куриной холере и т.п., а

животные устойчивы к ряду инфекционных болезней человека – скарлатине,

ветряной оспе и др.

Врожденный иммунитет передается наследственным путем от одного

поколения к другому, как и другие наследственные признаки.

Особое место в защите человека занимает приобретенный иммунитет,

обусловленный иммунной системой организма. Приобретенный иммунитет

по наследству не передается, а возникает (приобретается) в течение жизни.

Иммунная система человека состоит из центральных и периферических

органов – вилочковой железы, тимуса, костного мозга, лимфатических узлов,

клеток крови и др. Основными действующими клетками иммунной системы

являются лимфоциты, циркулирующие по всему организму.

Приобретенный иммунитет бывает активным и пассивным.

Активный иммунитет возникает либо в результате перенесенного

заболевания, либо после введения вакцины. В обоих случаях

макроорганизм сам активно участвует в выработке защитных веществ

(антител) против возбудителя и его токсинов. Активный иммунитет,

полученный после перенесенного заболевания, сохраняется длительное

время, иногда всю жизнь. Активный иммунитет после вакцинации

сохраняется от нескольких месяцев до нескольких лет.

Пассивный иммунитет может быть естественным и искусственным. К

естественному относится иммунитет новорожденных, который передается

младенцам с кровью матери через плаценту или молоко и сохраняется в

течение 6-7 месяцев. Искусственный иммунитет создается при введении

иммунных сывороток, содержащих готовые антитела. При создании

пассивного иммунитета макроорганизм не участвует в выработке защитных антител.

3. Заболевания, передающиеся через пищевые продукты.

Заболевания, возникающие вследствие употребления пищевых продуктов,

инфицированных

токсигенными

микроорганизмами, называются пищевыми.

Загрязнение пищевых продуктов токсигенными микроорганизмами может

происходить через руки персонала пищевых предприятий, через бацилло-,

бактерио- и вирусоносителей, через воздух производственных помещений,

через воду, не отвечающую санитарным требованиям и полученный из неё

лёд, соприкасающийся с продуктами при хранении, через загрязнённую тару.

Плоды, овощи и ягоды загрязняются при выращивании их на почве,

удобряемой фекалиями. Мясо и молоко могут быть заражены токсигенными

микроорганизмами, если они получены от больных животных.

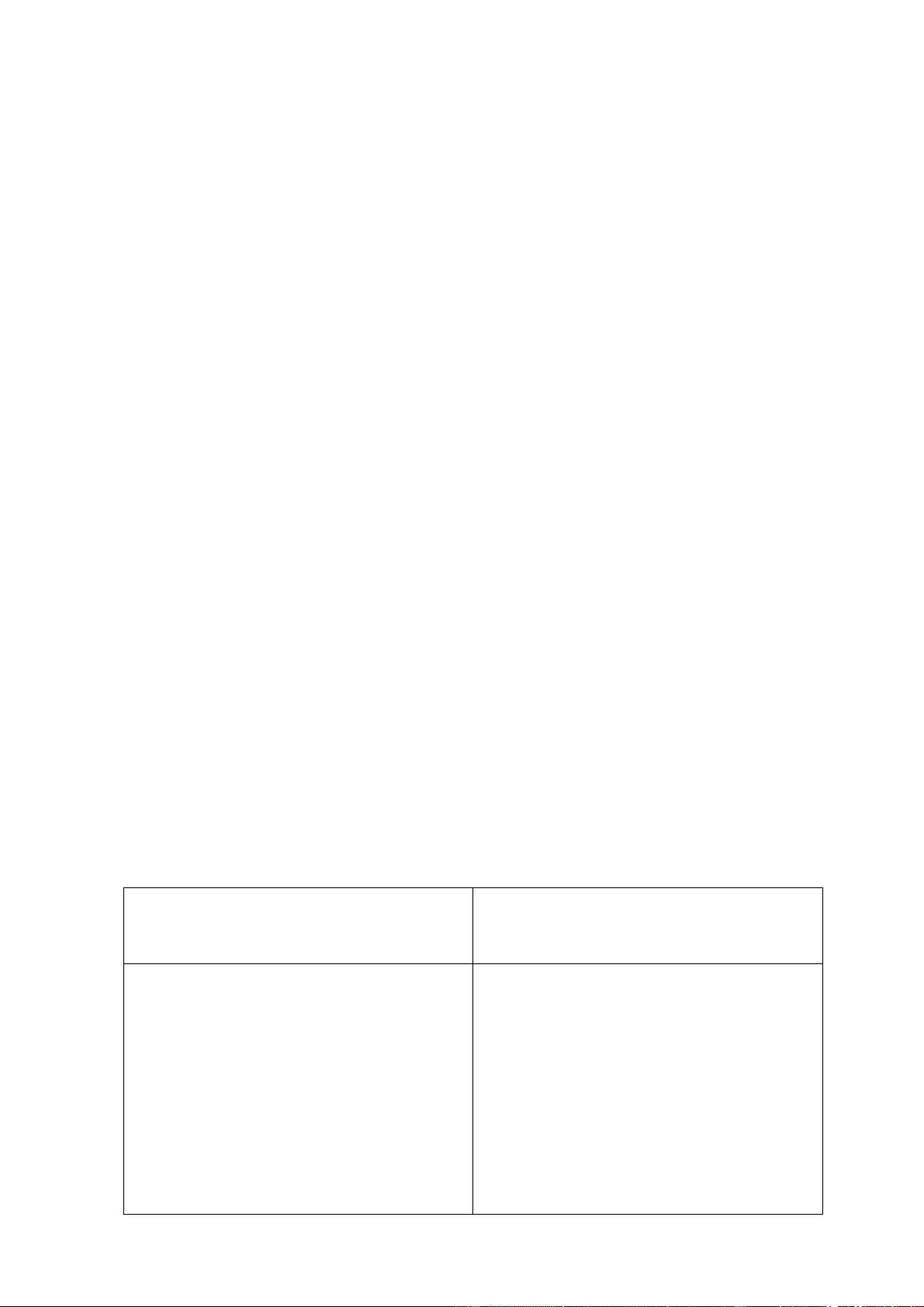

Пищевые заболевания по происхождению и симптомам болезни принято

делить на две группы: пищевые инфекции и пищевые отравления.

Сравнительная характеристика этих групп приведена в таблице:

Пищевые инфекции

Пищевые отравления

1.Заразные заболевания

1. Незаразные заболевания

2.Распространяются не только

2. Возникают только при

через пищу, но также через употреблении

воду, воздух, контактно-

инфицированной пищи бытовым путем

3.Большинство возбудителей в

3. Возбудители интенсивно

пищевых продуктах не

размножаются в пищевых

размножаются, но длительное

продуктах и образуют время сохраняют токсины

жизнеспособность и вирулентность

4.Заражающая доза микробов

4.Заболевание возникает при

может быть невелика

значительной концентрации

микробов в продукте

5.Продолжительный

5.Короткий инкубационный

инкубационный период – от

период в несколько часов

нескольких дней до нескольких недель

3.1. Пищевые инфекции

Пищевые инфекции это заболевания, при которых пищевые продукты

являются только передатчиками токсигенных микроорганизмов, при этом

микроорганизмы в продуктах не размножаются, но могут в них длительное

время сохранять жизнеспособность и вирулентность. Для возникновения

заболевания достаточно содержания в продукте небольшого количества

клеток возбудителя заболевания, которые, попав в макроорганизм, активно

размножаются и вызывают определённые заболевания.

Источником контаминации пищевых продуктов возбудителями пищевых

инфекций являются люди и животные - больные или носители инфекции.

Пищевые инфекции заразны и могут принимать характер эпидемии.

Пищевые инфекции протекают как типичные инфекционные болезни с

относительно длинным инкубационным периодом и характерными для

каждого заболевания клиническими признаками.

К пищевым инфекциям относятся так называемые кишечные инфекции –

холера, брюшной тиф, паратифы А и В, дизентерия, вирусный гепатит

А , а также бруцеллез, туберкулез, сибирская язва и ящур.

Возбудители холеры, брюшного тифа, паратифов А и В, дизентерии

относятся к бактериям кишечной группы и, соответственно, эти заболевания

получили общее название - кишечные инфекции. Источником кишечных

инфекций является человек. Возбудители выделяются во внешнюю среду с

фекалиями и через бытовые стоки попадают в воду или на пищевые

продукты. Значительную роль в распространении кишечных заболеваний

играют насекомые - мухи и тараканы.

Холера – древнейшая, особо опасная инфекция. Возбудитель – холерный

вибрион Vibrio cholerae, подвижный, грамотрицательный, не образует спор и

капсул, факультативный анаэроб, растет только в слабощелочной или

нейтральной среде при температуре от 14 до 42ºС. Погибает при нагревании

до 80ºС через 5 минут, при 100ºС – мгновенно. Чувствителен к действию

ультрафиолетового облучения, кислот, к обезвоживанию. Хорошо

сохраняется при низких температурах. На пищевых продуктах остается

жизнеспособным до 10-15 суток, в почве – до 2-х месяцев, в воде – несколько

суток. Холерный вибрион продуцирует экзо- и эндотоксин, а также

множество ферментов патогенности. Инкубационный период от нескольких

часов до 2-3 суток. Степень тяжести заболевания различна; бывают тяжелые

формы инфекции с высокой летальностью.

Брюшной тиф и паратифы вызываются бактериями рода Salmonella. Это

грамотрицательные неспорообразующие палочки, факультативные анаэробы,

растут при температуре от 15 до 41ºС. При кипячении и при обработке

дезинфицирующими средствами они погибают через несколько секунд.

Клетки возбудителя содержат сильнодействующий термостабильный

эндотоксин. В почве, воде, на пищевых продуктах сохраняются длительное

время, например на сливочном масле, сыре, сале, на овощах и фруктах - до 2-

х недель. Инкубационный период длится 10-14 дней. Заболевание

характеризуется воспалением и изъязвлением тонкого кишечника,

попаданием патогенна в кровь и интоксикацией всего организма. Перенесенное заболевание нередко приводит к длительному

бактерионосительству.

Дизентерия вызывается рядом бактерий, объединенных в род Shigella.

Наиболее распространенными возбудителями являются виды S. sonnei и S.

flexneri. Это грамотрицательные палочки, факультативные анаэробы, спор не

образуют, растут при 15-41º С, погибают за несколько при кипячении и

обработке дезинфектантами. Отличительные особенности шигелл –

неподвижность, наличие микроворсинок, способность проникать в клетки

толстого кишечника и размножаться в них, вызывая язвенное воспаление.

Шигеллы содержат сложный эндотоксин. Инкубационный период

продолжается от 2 до 7 суток. В пищевых продуктах, на посуде сохраняются

до 10-20 дней. Палочки Зоне способны размножаться при повышенной

температуре в пищевых продуктах, особенно молочных (сметана, творог, крем).

Вирусный гепатит А (болезнь Боткина) – одна из наиболее

распространенных пищевых инфекций. Возбудитель – РНК-содержащий

вирус, выдерживает нагревание до 60ºС в течение 2-х секунд, длительно

сохраняется на холоде. Инкубационный период – 3-6 недель. Вирус поражает

печень, циркулирует в крови.

Следует иметь в виду, что лица, перенесшие кишечные инфекции,

продолжительное время остаются носителями этих инфекций.

Профилактика бактериальных кишечных инфекций и гепатита А сводится к

соблюдению санитарно-гигиенического режима на предприятии и правил

личной гигиены, предохранению продуктов от контактов с носителями

кишечных инфекций, борьбе с насекомыми.

Как уже отмечалось, кроме кишечных инфекций к пищевым инфекциям

относятся бруцеллёз, туберкулёз, сибирская язва и ящур. Эти заболевания

передаются человеку от животных, т.е. являются зоонозами.

Бруцеллез – заболевание, которое поражает крупный и мелкий рогатый скот,

свиней, крыс и других животных. Возбудители относятся к бактериям рода Brucella. Это мелкие кокковидные бактерии, неподвижные,

грамотрицательные, не образуют спор, аэробы. Содержат эндотоксин. Растут

при температуре от 6 до 45ºС. При нагревании до 60-65ºС погибают через 20-

30 мин, при кипячении – через несколько секунд. Бруцеллы характеризуются

большой устойчивостью и жизнеспособностью. В пищевых продуктах –

масле, брынзе, сыре, замороженном мясе – они сохраняются в течение

нескольких месяцев.

Заражение в основном происходит алиментарным путем при употреблении

зараженного молока и молочных продуктов, мяса. Возбудитель может

проникать в организм человека также и через дыхательные пути,

повреждения кожи и слизистых оболочек при контакте с животными и

разделке туш. Для человека наиболее опасен возбудитель бруцеллеза овец и

коз. Инкубационный период длится 1-3 недели и более. Заболевание

протекает тяжело, с поражением опорно-двигательного аппарата, печени,

селезенки, нервной и половой систем и нередко принимает хроническую форму.

Профилактика бруцеллеза состоит в жестком контроле поступающего на

перерабатывающие предприятия и в торговую сеть сырья, строгому

соблюдению технологических режимов обработки мясных и молочных

продуктов, проведению санитарно-ветеринарных мероприятий и соблюдению

правил личной гигиены.

Туберкулез вызывают бактерии рода Mycobacterium, относящиеся к

актиномицетам. Форма клеток возбудителей палочкообразная, причем

палочки могут быть прямыми, изогнутыми или ветвистыми. Они аэробы,

неподвижны, спор не образуют. Устойчивы к воздействию кислот, щелочей,

спирта, к нагреванию и высушиванию. В воде сохраняются до года, в сыре –

2 месяца, в масле – до 3 месяцев. Микобактерии чувствительны к солнечному

свету, ультрафиолетовому облучению, высокой температуре. Они погибают

при 70ºС через 10 минут, а при 100ºС – через 10 сек. Существует несколько

видов возбудителей заболевания, из них для человека опасны три:

человеческий, бычий и птичий. Микобактерии содержат ряд токсичных

веществ, освобождающихся при разрушении клеток.

Туберкулез отличается от других инфекций инкубационным периодом – от

нескольких недель до нескольких лет, продолжительностью заболевания и

длительностью бактерионосительства. Возбудитель проникает в организм

воздушно-пылевым, воздушно-капельным или контактным путем через

дыхательные пути, реже – через кишечник при употреблении в пищу зараженных продуктов. Заболевание вызывает специфические

воспалительные изменения преимущественно в легких или лимфатических узлах.

Профилактика туберкулеза состоит в общем улучшении условий труда и

быта, своевременном отстранении больных от работы на пищевых

предприятиях и их госпитализации, проведении санитарно-ветеринарных

мероприятий по обеззараживанию сырья и продуктов.

Сибирская язва относится к числу особо опасных инфекций. Возбудитель –

Bacillus anthracis – крупная, неподвижная спорообразующая палочка, аэроб.

Клетки часто располагаются цепочкой. Вегетативные клетки погибают при

75ºС через 2-3 минуты. Споры термоустойчивы – выдерживают кипячение в

течение 1часа и даже автоклавирование до 10 минут, десятки и сотни лет

сохраняются в почве. Возбудитель синтезирует сложный экзотоксин. - острое

инфекционное заболевание. Источником инфицирования являются больные

домашние животные. Заражение может произойти при употреблении

инфицированных продуктов питания, через инфицированные почву и воду,

через инфицированное кожевенное и меховое сырье, предметы и изделия из

него. Сибирской язвой болеют почти все виды домашних животных,

поглощая с водой и кормом споры возбудителя.

У человека заболевание может протекать в кожной, кишечной и легочной

формах. Две последние формы, как правило, заканчиваются летальным исходом.

В профилактике заболевания основная роль принадлежит санитарно-

ветеринарным и карантинным мероприятиям, а также профилактическим

прививкам в группах риска.

Ящур – острое вирусное заболевание крупного рогатого скота, коз, овец,

свиней. Вирус-возбудитель чувствителен к щелочам и нагреванию. При 70ºС

он разрушается через 15 минут, при 100ºС погибает мгновенно. Однако он

устойчив к низким температурам, действию эфира, спирта, формалина. Вирус

ящура сохраняется в масле до 25 дней, в мороженом мясе до 150 дней.

Человек может заразиться через молоко, мясо, а также при контакте с

больными животными и предметами ухода за ними. Инкубационный период

длится от 2 до 18 дней. Вирус проникает в кровь. Заболевание

сопровождается появлением на слизистой ротовой полости пузырьков,

которые затем лопаются и превращаются в болезненные язвы.

Профилактика ящура включает санитарный контроль за молочными и

мясными продуктами, соблюдение личной гигиены при уходе за больными

животными, проведение тщательной дезинфекции помещений, оборудования, спецодежды.

3.2. Пищевые отравления

По природе пищевые отравления могут быть микробными и немикробными.

Они связаны с употреблением в пищу внешне доброкачественных продуктов,

содержащих живые клетки возбудителей или их токсины. Пищевые

отравления, как правило, контактным путем не передаются. Они

характеризуются острым, но в основном быстрым течением процесса и

проявляются вскоре после употребления зараженной пищи - обычно через

несколько часов.

Пищевые отравления микробного происхождения условно подразделяются

на пищевые интоксикации (токсикозы) и пищевые токсикоинфекции.

Пищевые интоксикации возникают при употреблении продуктов,

содержащих микробные токсины. При этом живых токсигенных

микроорганизмов может уже не быть.

Пищевые токсикоинфекции возникают только при наличии в пище

значительного количества живых токсигенных микробов и их токсинов.

3.2.1. Пищевые интоксикации

Пищевые интоксикации (токсикозы), как уже отмечалось, возникают при

наличии в пищевых продуктах микробных токсинов. Живые токсигенные

микроорганизмы при этом в продукте могут присутствовать. Токсины

накапливаются в продукте при жизни микроорганизмов и могут сохраняться

при тепловой обработке продукта, хотя клетки токсигенных микроорганизмов

могут при этом погибнуть.

Пищевые интоксикации бывают бактериальной и грибковой природы.

К бактериальным интоксикациям относятся ботулизм и стафилококковая интоксикация.

Ботулизм – тяжелое пищевое отравление токсином, продуцируемым

Clostridium botulinum. Они представляют собой крупные, подвижные,

грамположительные палочки, образующие споры по клостридиальному типу.

Строгие анаэробы, оптимальная температура роста 30-37ºС. Не развиваются

и не продуцируют токсин при рН ниже 4,0, при температуре ниже 4-5ºС,

содержании поваренной соли 6-10%. Вегетативные клетки погибают при

80ºС через 30 мин; споры выдерживают кипячение до 6 часов, прогревание

при 105ºС в течение 1-2 часов, при 120ºС – до 25 минут. В замороженных

пищевых продуктах споры сохраняют способность прорастать в течение

нескольких месяцев. Ботулинический экзотоксин - наиболее сильный из

известных микробных ядов. Этот токсин чрезвычайно устойчив, он не

разрушается под действием соляной кислоты желудочного сока, его

активность сохраняется при нагревании продукта до 70-80°С в течении 1

часа и даже при кипячении в течение 10-15 минут, а также при

замораживании продуктов, мариновании, посоле, копчении. В консервах

экзотоксин может сохраняться месяцев.

Споры возбудителя находятся в воде, почве, придонном иле, кишечнике рыб

(особенно осетровых), животных и птиц.

Отравление организма чаще всего наступает при употреблении мясных,

рыбных, овощных, фруктовых консервов с низкой кислотностью,

сырокопченых окороков, мясных и рыбных слабозасоленных, вяленых и

копченых изделий. При размножении возбудителя обычно не наблюдается

органолептических изменений продукта; лишь в некоторых случаях

отмечается бомбаж банок и сырный запах прогорклого масла.

Попадая с пищей в кишечник человека, токсин поступает в кровь и поражает

сердечно-сосудистую и центральную нервную систему. Инкубационный

период составляет 12-24 часа, но может быть и короче - 2-6 часов или

длиннее – несколько суток.

Основные признаки отравления - расстройство зрения, речи, дыхания,

паралич мышц. Отравление токсином часто заканчивается летальным исходом.

Профилактикой ботулизма является соблюдение технологических режимов

обработки и консервирования пищевых продуктов и строгое соблюдение

санитарно-гигиенического режима. Эффективным лечебным средством

является антиботулиническая сыворотка.

Стафилококковая

интоксикация вызывается не всеми типами

стафилококками, а только патогенными их видами, среди которых особая

роль принадлежит золотистому стафилококку - Staphylococcus aureus,

образующему в клетках золотистый пигмент. Развиваясь в пищевых

продуктах, он выделяет энтеротоксин - кишечный яд. Помимо энтеротоксина

он вырабатывает другие токсины, вызывающие различные гнойно-

воспалительные процессы в любой ткани и в любом органе. В процессе

жизнедеятельности золотистый стафилококк выделяет в окружающие его

ткани ряд активных ферментов, обладающих патогенным действием,

например, коагулазу, способную свертывать плазму крови.

Патогенные стафилококки грамположительные, факультативные анаэробы,

интенсивно размножаются при комнатной температуре в 18-20ºС и способны

развиваться практически на любом пищевом продукте при температуре от 6

до 45ºС. Устойчивы к действию солнечного света и химических веществ, к

высушиванию и замораживанию. Могут развиваться в пищевых продуктах

при концентрации поваренной соли в 10-15% и содержании сахара до 60 %.

Прогревание при 70ºС выдерживают в течение часа, при 80ºС погибают через

20-40 минут, некоторые штаммы переносят нагревание до 100ºС в течение

получаса. Не растут при рН ниже 4,2-4,6 ед.

Стафилококки, в том числе патогенные, постоянно находятся в воздухе, на

коже и на слизистых оболочках верхних дыхательных путей.

Основным источником заражения пищевых продуктов служат люди,

страдающие гнойничковыми заболеваниями кожи, или носители.

Инфицирование продуктов происходит воздушно-капельным, воздушно-

пылевым путем и контактным путем через руки, посуду, аппаратуру. Иногда

возбудитель попадает в пищу от больных животных, например, от коров,

страдающих маститом.

Причиной отравления могут послужить мясные, рыбные, кулинарные

изделия, кондитерские, особенно с заварным кремом, сметана, творог и др.

Пищевые продукты, пораженные стафилококком, обычно не имеют внешних

признаков порчи. Инкубационный период длится от 30 минут до 6 часов. При

комнатной температуре токсины накапливаются в молоке, салатах уже через

6-10 часов, а при 35-37ºС – через 2-5 часов. Типичные симптомы отравления

– рвота, боли в области живота, сердечная слабость.

Профилактика отравлений состоит в создании условий, исключающих

размножение стафилококков и накопление образуемых ими токсинов, а также

в отстранении от работы с пищевыми продуктами людей с гнойничковыми

поражениями кожи, заболеваниями носоглотки и верхних дыхательных путей.

К интоксикациям грибковой природы относятся микотоксикозы -

отравления, причиной которых служат токсины мицелиальных грибов.

Микотоксины термоустойчивы и сохраняются при всех видах кулинарной

обработки. Они обладают высокой токсичностью и способностью вызывать

злокачественное перерождение тканей.

К пищевым микотоксикозам относят алиментарно-токсическую

алейкию ( раньше ее назвали септической ангиной) и заболевание, известное

как "пьяный хлеб". Эти отравления вызываются разными видами грибов

рода Fusarium из класса Deuteromycetes. К микотоксикозам относятся также

эрготизм, вызываемый грибом рода Claviceps ( возбудитель спорыньи

злаковых ) и афлатоксикозы, вызываемые грибами родов Aspergillus и

Penicillium. Три последних рода грибов относятся к классу Ascomycetes.

Алиментарно-токсическая алейкия связана с употреблением в пищу

продуктов переработки зерна проса, пшеницы, гречихи, овса и других

злаковых, перезимовавшего в поле или несвоевременно убранного,

пораженного грибом Fusarium sporotrichiella. Применение в пищу продуктов

переработки такого зерна приводит к отравлению токсином, вырабатываемым

грибом при отрицательной температуре от -1 до -5°С .

Токсин обладает высокой устойчивостью, не теряет токсичности при

хранении зерна в течение нескольких лет, не разрушается при варке и выпечке хлеба.

Отравление приводит к развитию некроза тканей, угнетению процессов кроветворения.

Пищевое отравление «пьяный хлеб» по симптомам напоминает тяжелое

опьянение. Оно возникает при употреблении хлеба, выпеченного из муки,

которая получена из зерна, пораженного грибом Fusarium graminearum.

Продуцируемый грибом микотоксин термоустойчив, сохраняется в готовом

хлебе. Пораженное грибом зерно сохраняет токсичность в течение нескольких лет.

При отравлении в первую очередь страдает центральная нервная система.

Эрготизм - отравление, возникающее при употреблении зерна, пораженного

грибом Claviceps purpurea – возбудителями спорыньи, когда в колосьях

вместо семян образуются твердые «рожки» - особый вид покоящейся стадии

гриба. В них содержатся токсины, вызывающие сильные судороги и

гангрену. Острое отравление наступает при содержании спорыньи в муке, равном 1-2%. К

афлатоксикозам относят отравления, вызванные преимущественно

грибами из родов Aspergillus, Penicillium, Fuzarium. Описано более двухсот

видов мицелиальных грибов, синтезирующих более сотни токсинов.

Афлатоксины обнаружены на кормах животных и во многих пищевых

продуктах растительного происхождения – на зерне злаков, сухих фруктах и

овощах, арахисе, арахисовом масле, в продуктах из риса и кукурузы и др.

Найдены афлатоксины и в продуктах животного происхождения – в молоке,

мясе, сыре. Афлатоксины термостойки и не разрушаются даже при

автоклавировании продуктов. Они обладают канцерогенными и мутагенными

свойствами, являются сильными иммунодепрессантами.

Помимо афлатоксинов, некоторые представители перечисленных родов

способны продуцировать различные токсичные вещества, действие которых

на человека схоже с действием первых. К таким веществам относятся

патулин, цитринин, охратоксин, зеараленон и др. Они были выделены из

подпорченных яблок, груш, из абрикосового и яблочного соков, повидла,

заплесневелого хлеба, картофеля, морковного сока.

Несмотря на то, что не все виды и штаммы мицелиальных грибов,

развивающихся на пищевых продуктах, являются токсигенными,

употребление даже незначительно заплесневевших пищевых продуктов

опасно. Следует иметь ввиду, что механическое удаление плесени с продукта

не обеспечивает его безопасности.

3.2.2. Пищевые токсикоинфекции

Для возникновения пищевых токсикоинфекций необходимы два условия:

размножение возбудителя в пищевом продукте до больших количеств

( иногда до 107-108 КОЕ/1г ) и накопление токсических веществ.

Эндотоксины освобождаются в результате естественного отмирания

возбудителей при хранении пищи, а также при их массовой гибели в

кишечном тракте человека. Всасываясь в кишечнике, токсины вызывают

отравление. Пищевые токсикоинфекции протекают как острые кишечные

заболевания с инкубационным периодом в несколько часов.

Пищевые токсикоинфекции вызываются салмонеллами, иерсиниями,

листериями и некоторыми условно-патогенными бактериями.

Сальмонеллезы занимают ведущее место среди пищевых токсикоинфекций. Наиболее

распространенными возбудителями салмонеллезных

токсикоинфекций являются Salmonella typhimurium и Salmonella enteritidis,

относящиеся к семейству Enterobacteriaceae . Это короткие, подвижные,

грамотрицательные палочки, не образующие спор, факультативные анаэробы.

Оптимальная температура роста 37ºС, но хорошо растут при 18-20ºС. При

температуре ниже 4-6ºС они, как правило, не растут. Выживают при

температуре -10…-20ºС в течение нескольких месяцев, а также в

присутствии 10-12% поваренной соли. Нагревание до 60ºС выдерживают в

течение часа, при 100ºС погибают моментально, однако в толще пищевых

продуктов, особенно мясных, могут сохраняться даже при длительном – до 3-

х часов - проваривании. В соленых и копченых продуктах сохраняются

несколько месяцев. Для них неблагоприятна кислая среда с рН ниже 5,0,

довольно чувствительны сальмонеллы к ультрафиолетовому облучению и γ- излучению.

Сальмонеллы продуцируют термостабильный эндотоксин.

Основными источниками возбудителей являются животные, так как

сальмонеллы находятся в кишечнике многих животных, особенно крупного

рогатого скота, водоплавающей домашней птицы и грызунов, причем не

только у больных, но и у здоровых, являющихся носителями инфекции.

Заражение может происходить также через больных и выздоровевших людей.

Причиной сальмонеллезов нередко являются, молочные продукты, кремы,

сливочное масло, студни, ливерные и кровяные колбасы, вареные овощи и

рыбопродукты. В ткани рыб салмонеллы попадают преимущественно в

местах сброса сточных вод. Переносить возбудителей могут мухи, грызуны и

некоторые птицы, например чайки.

Возбудителями сальмонеллезных токсикоинфекций часто являются утиные и

гусиные яйца, поэтому их разрешается использовать только для смазки поверхностей мелкоштучных кондитерских изделий из теста,

подвергающихся высокотемпературной обработке.

Сальмонеллы могут выжить и при кратковременной тепловой обработке

продуктов, например, в микроволновой печи или при жарке.

Размножение сальмонелл в пищевых продуктах не всегда отражается на

изменении их органолептических свойств.

Продукты могут быть заражены сальмонеллами вторично - после их

кулинарной обработки – через посуду, ножи, оборудование, загрязненные руки.

Сальмонеллезная токсикоинфекция у человека проявляется через несколько

часов после употребления зараженной пищи. Острота и длительность

заболевания различны. После выздоровления возможен период длительного

бактерионосительства.

Иерсинии относятся к семейству Enterobacteriaceae. Бактерия Yersinia

enterocolitica является возбудителем кишечного иерсиниоза, а Yersinia

pseudotuberculosis – псевдотуберкулеза. Представляют собой палочковидные

или овальные клетки, грамотрицательные, спор не образуют, факультативные

анаэробы. Растут в диапазоне от -2 до 45ºС с оптимумом в 30-37ºС.Переносят

замораживание при -15…-25ºС, при 60ºС погибают через 30 минут, а при

100ºС – через 30-40 сек. Основным фактором патогенности является

продукция эндотоксина.

Иерсинии обнаруживаются в воде открытых водоемов. В организме многих

видов животных, птиц и рыб. Источником инфекции для человека в основном

являются домашние животные. Путь передачи инфекции – алиментарный

через сырые или недостаточно обработанные мясные продукты, молоко,

овощи, фрукты, зелень.

Y. pseudotuberculosis может длительное время существовать и размножаться в

условиях охлаждаемых хранилищ на свежих и особенно квашеных овощах.

Распространяются бактерии грызунами, загрязняющими пищевые продукты

на предприятиях пищевой промышленности, торговли и общественного питания.

При заболевании поражаются лимфатические узлы, селезенка, желудочно- кишечный тракт.

Листериоз вызывается бактерией Listeria monocytogenes, относящейся к

семейству Corinebacterium. Это мелкие полиморфные прямые палочки

овоидной или кокковидной формы, в старых культурах обнаруживаются

длинные палочки и нити. Подвижные, грамположительные, спор и капсул не

образуют. Растут при температуре от 2 до 60ºС с оптимумом в 30-37ºС, могут

размножаться при 0ºС, не погибают при замораживании. Во льду могут

сохраняться 6 месяцев, в 30%-ных растворах соли и температуре 4ºС – 2

месяца. Не развиваются в кислой среде при рН ниже 4,7, при кипячении

погибают в течение 3-5 минут, чувствительны к формалину, фенолу, хлорамину.

Листерии часто встречаются в почве, в воде, морских осадках, обладают

высокой приспособляемостью к условиям окружающей среды. Источником

заражения является продукция мясной и молочной промышленности,

морепродукты – сырое молоко, мороженое, мягкие сыры, салаты, холодные

закуски, мороженые и консервированные крабы, омары и др.

Заболевания листериозом распространены среди домашних и диких

животных, в том числе и промысловых, а также у птиц и грызунов.

У человека, заразившегося листериозом, поражаются слизистые оболочки, миндалины, печень, селезенка, надпочечники, мозг. Заболевание

характеризуется острым или хроническим сепсисом. В случае поражения

мозговой ткани возможен летальный исход.

В возникновении пищевых токсикоинфекций значительная роль принадлежит

так называемым условно-патогенным микроорганизмам. Они являются

постоянными обитателями кожных покровов, кишечника, дыхательных путей

человека и при нормальных условиях жизни не проявляют патогенных

свойств и не вызывают заболеваний. Однако при изменении условий их

существования или при ослаблении макроорганизма они способны вызывать

заболевание. Кроме того, они могут интенсивно размножаться в пищевых

продуктах, синтезировать токсины и вызывать пищевые отравления.

Так, у здоровых людей в толстом отделе кишечника постоянно обитает

кишечная палочка Escherichia coli. Она является комменсалом, т.е.

сожителем, не приносящим вреда организму в целом. Но при её попадании в

другой орган, в мочевой, желчный пузырь или почки и при ослаблении

иммунитета, в организме может возникнуть воспалительный процесс. Некоторые

условно-патогенные бактерии способны вырабатывать эндотоксины. Различные представители этих бактерий обладают

неодинаковой вирулентностью и токсигенностью. Отравление возникает при

употреблении в пищу только обильно обсеменённых пищевых продуктов,

содержащих до 105÷106 КОЕ/г. Следует отметить, что органолептические

свойства продуктов при этом не меняются.

Токсикоинфекции, вызываемые токсигенными видами условно-патогенных

бактерий, протекают наподобие сальмонеллезных токсикоинфекций с

симптомами общей слабости, боли в кишечнике, рвоты и т.д.

Токсикоинфекции, вызванные условно-патогенными бактериями, чаще

связаны с употреблением в пищу готовых изделий, заражённых уже

вторично, т. е. после кулинарной обработки. Быстрому размножению этих

бактерий в продуктах способствуют нарушения температурных условий и

сроков хранения продуктов.

К таким условно-патогенным микроорганизмам относятся бактерии рода

Proteus, энтеропатогенные кишечные палочки рода Escherichia, Bacillus

cereus, Clostridium perfringens, фекальные стрептококки Streptococcus

faecalis, Vibrio parahaemoliticus.

Бактерии рода Proteus относятся к семейству Enterobacteriaceae.

Два вида - Proteus vulgaris и Proteus mirabilis - вырабатывают кишечные

яды. Бактерии представляют собой мелкие полиморфные палочки с

закругленными концами, подвижные и неподвижные. Спор и капсул не

образуют, факультативные анаэробы. Развивается в диапазоне температур от

5 до 43ºС с оптимумом в 25-37ºС. Устойчивы к 10-12%-ной концентрации

поваренной соли. Обитают в кишечнике ряда теплокровных животных и

человека, встречаются в почве, сточных водах, гниющих белковых продуктах.

Источником инфекции нередко оказывается больной человек или

бактерионоситель. Инкубационный период составляет 6-20 часов.

P. vulgaris и P. mirabilis чаще всего развиваются в мясных, рыбных

продуктах, особенно на измельченных овощных гарнирах, салатах.

Энтеропатогенные кишечные палочки рода Escherichia являются

постоянными обитателями кишечника человека и животных. Они выполняют

ряд полезных для макроорганизма функций – синтезируют витамины К, В, U

и антимикробные вещества, действующие на сальмонеллы, шигеллы и другие

патогенные бактерии. Но среди них встречаются варианты, способные

вызывать острые кишечные заболевания вследствие образования

термостабильных эндо- и экзотоксинов. Энтеропатогенные кишечные

палочки мелкие, подвижные, грамотрицательные, не образуют спор, некоторые имеют

микрокапсулу. Факультативные анаэробы, растут при

температуре от 5 до 45ºС с оптимумом в 30-37ºС, но хороший рост дают и

при комнатной температуре. При нагревании до 60ºС погибают через 15-20

минут, при 75ºС – через 4-5 минут.

Энтеропатогенные кишечные палочки попадают в пищевые продукты от

больных людей и бактерионосителей. Пищевые токсикоинфекции, вызванные

этими микробами, чаще всего связаны с употреблением мясных и молочных

продуктов и блюд из сырых овощей и фруктов.

Bacillus cereus – подвижная спорообразующая палочка, грамположительная,

аэроб. Оптимальная температура роста 30-32ºС, минимальная 5-10ºС.

Устойчива к высокой концентрации поваренной соли – до 10-15% и сахара –

до 40-60%. Споры B. cereus термоустойчивы и могут сохранятся в продукте

не только после обычной кулинарной обработке, но даже при стерилизации консервов.

Возбудитель широко распространен во внешней среде, является постоянным

обитателем почвы, обнаруживается в различных сухих продуктах – молоке,

яичном порошке, суповых концентратах, на овощах. Причиной отравления

могут служить продукты животного и растительного происхождения, в

которых не наблюдаются органолептические изменения даже при содержании

клеток B. Cereus 105-106 КОЕ/г. B. Cereus продуцирует кишечный яд и ряд

других биологически активных веществ, оказывающих негативное влияние

на макроорганизм. Инкубационный период длится от4 до 16 часов.

Clostridium perfringens – крупная грамположительная, неподвижная,

спорообразующая палочка. Аэроб с температурным диапазоном развития от

6 до 50ºС и оптимумом 37-43ºС. Не развивается в кислой среде при рН ниже

3,5-4,0 и в присутствии 10-12% поваренной соли. Споры выдерживают

кипячение в течение 30-60 минут, а у отдельных штаммов – до 6 часов. При

обычной кулинарной обработке споры могут сохраняться, не исключено

выживание и отдельных вегетативных клеток.

Микроорганизм широко распространен в почве, воде, обитает в кишечнике

человека и животных, обнаруживается на различных пищевых продуктах. Из

продуктов животного происхождения наибольшая обсемененность этим

микробом наблюдается на мясе и мясопродуктах, а из растительных – в муке

и крупах. Сырье и полуфабрикаты для консервной промышленности

обсеменены в основном вегетативными клетками Clostridium perfringens, а

пряности, зелень, свежие овощи, мука, крупа – спорами.

Микробные клетки продуцируют кишечный яд и ферменты-токсины.

Отравления чаще связаны с употреблением мяса и мясных продуктов,

рыбных и овощных блюд. Тяжесть течения заболевания может быть

различной. Инкубационный период развития токсикоинфекции от 6 до 20 часов.

Фекальные стрептококки Streptococcus faecalis (энтерококки) – представляют

собой шаровидные клетки, расположенные попарно или цепочками.

Факультативные анаэробы, спор не образуют. Растут при температуре от 10

до 45ºС, выдерживают 7%-ную концентрацию поваренной соли. Хорошо

переносят замораживание, высушивание, кислую среду. Погибают при 60ºС через 30 минут.

Энтерококки входят в состав нормальной микрофлоры кишечника человека и

теплокровных животных. Обладают антагонистическими свойствами по

отношению к возбудителям кишечных инфекций.

Фекальные стрептококки хорошо размножаются практически на всех

пищевых продуктах. Отравления могут быть вызваны употреблением

недоброкачественных, но без видимых признаков порчи, различных

продуктов – студней, салатов, сосисок, отварной рыбы, молочных продуктов,

кремовых изделий и т.п.

Присутствие энтерококков служит одним из критериев фекального

загрязнения воды, а также пищевых продуктов.

Vibrio parahaemolyticus (или парагемолитический вибрион) – очень

подвижный, грамотрицательный микроорганизм. Устойчив к высоким

концентрациям соли, хорошо переносит замораживание. При -18ºС

сохраняется в течение 20 дней, нагревание до 80ºС переносит в течение 15 мин.

Основное место обитания – морская вода, обнаруживается в рыбе,

моллюсках, креветках, устрицах, омарах и других обитателях морей и

океанов. Вибрион продуцирует кишечный яд и гемолизин ( вещество,

разрушающее эритроциты крови). Возникновение пищевых

токсикоинфекций возможно у людей,

употребляющих в пищу сырые морепродукты. Не исключена возможность

бактерионосительства. Кроме того, существует опасность заражения

вибрионом через замороженные морепродукты.

Для предупреждения возникновения и распространения пищевых инфекций

и пищевых отравлений на всех предприятиях пищевой промышленности необходимо строго соблюдать

санитарно-гигиенические условия

производства, правила личной гигиены, регулярно проводить текущий

микробиологический и санитарный контроль производства, сырья,

полупродуктов и готовой продукции.

3.3. Профилактика пищевых заболеваний

Причиной пищевых заболеваний чаще всего являются использование

недоброкачественного сырья, нарушения санитарных правил и

технологического режима изготовления продукта, а также сроков и

температурных режимов хранения, транспортировки и реализации продукции.

Для предотвращения возникновения пищевых заболеваний важнейшими

профилактическими мерами должны стать: 1.

Строгое соблюдение санитарно-гигиенического режима на предприятии. 2. Выполнение гигиенических требований к содержанию

помещения, оборудования, инвентаря, посуды и тары; периодическая

санитарная обработка хранилищ, холодильных камер, тары и т.п. 3. Соблюдение санитарных правил,

предотвращающих

инфицирование микроорганизмами перерабатываемого сырья и

полупродуктов, соблюдение технологического режима подготовки

сырья, соблюдение условий хранения, транспортировки и реализации